-

অহো দীনানাথং নিহিতমচলং…

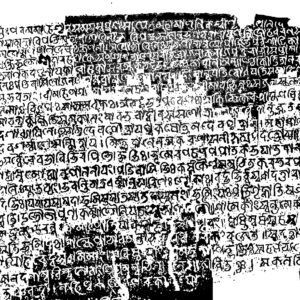

আচার্য শঙ্কর। বালক সন্ন্যাসী। মাত্র আট বছর বয়সে দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করে

-

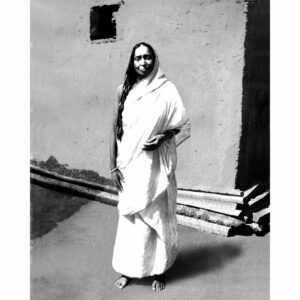

শ্রীমা ও পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথ

শ্রীমার ইচ্ছানুসারে একদিন বিশেষ বেশ দর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর সঙ্গে গিয়ে এই দর্শনের

-

নীলাচলবিভূষণ

ভারতবর্ষ পুণ্যক্ষেত্র, আধ্যাত্মিকতার পীঠভূমি। প্রাকৃতিক সম্পদে ভূষিত হইলেও নানা

-

দেবী অন্নপূর্ণা : তত্ত্বে ও তথ্যে

সৌন্দর্যের সাগরস্বরূপা কান্তিময়ী মা অন্নপূর্ণা কুঙ্কুমবর্ণা, চন্দ্রাভার ন্যায় জ্যোতিস্তরঙ্গময়ী, স্রোতস্বিনীর ঊর্মিতুল্য চঞ্চলা! কুঙ্কুম

-

হৃদয়ে পুরুষোত্তম

রামচন্দ্র স্বেচ্ছায় বনবাস লইয়া তখন চিত্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছেন। ভরত বিশাল সেনাদল লইয়া তাঁহার

-

বৈরাগ্যশতকম্ : অধিক কিছু শ্লোক

যাঁহার আজ্ঞায়৩২ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, তাঁহার অমেয় মহিমার তুলনায় ত্রিভুবনাধিপত্যও

-

ভক্তির পথ ধরে

আচার্য শঙ্কর বলেছেন : “মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।”১ কারণ, সঠিক ভক্তির উদয় হলে

-

-

বৈরাগ্যশতকম্ : অধিক কিছু শ্লোক

পবিত্র জীবন-নির্বাহ এবং প্রতি স্রোতস্বিনীতটে অনায়াসলভ্য শিলাতলই আরামশয্যা

-

‘সা নিশা…’

রাত নেমেছে নদীপাড়-জুড়ে। নীলচে গাঢ় ঘোমটায় মুখ ঢেকে রেখেছে আদিগন্ত বালুচর। নদী

-

-

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন

ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাস যথেষ্ট সমৃদ্ধ। শক্তিপীঠের আলোচনা সেই ঐতিহ্যের ব্যাপকতাকেই

-

সতীপীঠ দেবী বর্গভীমা

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে আজ পর্যন্ত যে-কয়টি মন্দির প্রাচীনকাল থেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তাদের অন্যতম

-

শক্তির অভয়স্থল কালীঘাট

কালীঘাট—এই শব্দটিকে ঘিরে একদিকে যেমন রয়েছে পৌরাণিক কিংবদন্তি, তেমনই লোকবিশ্বাস।

-

মহাসতীপীঠ কিরীটেশ্বরী

মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি থেকে নদী পার হয়ে এলে ডাহাপাড়া গ্রাম, তার ১ কিলোমিটার দূরে কিরীট কোণা।

-

রতনাকরের তীরে

কোনো এক সকালে গিয়ে পৌঁছেছিলাম সেই তীর্থস্থানে—একান্নটি সতীপীঠের একটি পীঠে। তখন

-

বর্ধমানের সতীপীঠ

তীপীঠের আলোচনায় বর্ধমান এক উল্লেখযোগ্য স্থান। একাধিক সতীপীঠের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়

-

শক্তিপীঠের উৎপত্তি ও পঞ্চপীঠ প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ। সেখানে একদিকে রয়েছে উপনিষদের নির্বিশেষ ব্রহ্মের উদ্ঘোষ।

-

বৈরাগ্যশতকম্ : অধিক কিছু শ্লোক

আশুতোষ শ্রীশঙ্কর ভগবানই আমার পরম উপাস্য দেবতা, সুরধুনীই আমার সেব্য

-

মায়ের কোলে পীঠে

ভক্ত তাঁর আরাধ্যকে পেতে চায় বিভিন্ন জাগতিক সম্বন্ধের মধ্যে নিজের মতো করে। ভক্তবিলাসী

-

মহা-ভারতের অন্য ‘ভারথ’

চিরকাল শুনেছি ‘যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে’। কথাটা কতো সত্যি, বড় হতে হতে বুঝেছি। বাংলায়

-

আচার্য শঙ্করসম্মত শক্তিতত্ত্ব-সমীক্ষা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দিব্যলীলায় জীবের উদ্ধারের জন্য মাতৃমহিমা প্রকাশ করেছেন, সেই মহিমা অভিনব। মায়ের

-

অগ্নে ত্বং শ্রীদুর্গানামাসি

শারদীয়া দুর্গাপূজা হলো মহাপূজা; কারণ এই পূজার চারটি অঙ্গ হলো মহাস্নান, পূজা, বলিদান ও হোম। যেকোেনা

-

শস্যদুর্গা থেকে মুণ্ডদুর্গা : উৎস, বিবর্তন ও সংস্কৃতি

বাংলায় দুর্গা-উপাসনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো আকণ্ঠ দুর্গার মুণ্ডমূর্তির পূজা। একচালা বা

-

পুজো-মাখা স্মৃতি-পাখা

এই তো শরৎ এসেছে। আশ্বিনের শারদপ্রাতে যে আলোকমঞ্জীর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে

-

মা আমার জগৎ জুড়ে

দেবীর সঙ্গে ভয়ংকর যুদ্ধে রক্তবীজ ও নিশুম্ভাসুর নিহত হইয়াছে। সৈন্যবলও বিনষ্টপ্রায়, নিজ প্রাণতুল্য

-

ব্রজতীর্থে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদবৃন্দ

রামায়ণ-এর উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত শ্রীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্নের মথুরাজয়ের কাহিনি

-

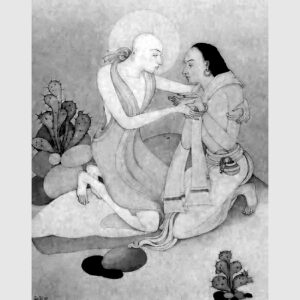

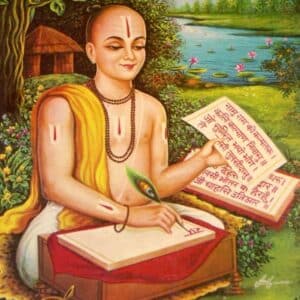

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

এক অপরূপ জ্যোতির্ময় যুবক কৃষ্ণভাবে ভাবিত হয়ে ছুটে চলেছেন কাটোয়ার উদ্দেশে। সেখানে

-

হরিদাসের হরি শ্রীবাঁকেবিহারী

কিশোরটির নাম রামতনু মিশ্র। বর্ণাশ্রম প্রথা অনেকখানি ফিকে হয়ে এসেছে এখন।

-

-

ব্রজধামের রজ ছুঁয়ে

ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি, ধর্মভূমি। এর সুবিশাল ভূমিখণ্ডে রয়েছে বহু পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, যেখানে

-

বৈরাগ্যশতকম্ : অধিক কিছু শ্লোক

নির্ণয় সাগর প্রকাশিত বৈরাগ্যশতকম্ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে

-

দক্ষিণভারতে শিক্ষাব্যবস্থা : আদি সঙ্গম থেকে চোল

প্রাচীন দক্ষিণভারতে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার ধারাটিও পরিবর্তিত হয়েছিল।

-

অমৃতবিন্দূপনিষৎ

এভাবে সকল শ্রুতিই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের নির্দেশক হলেও মন যদি একাগ্র এবং বাসনাশূন্য না হয় তো

-

অমৃতবিন্দূপনিষৎ

জীবাত্মা যদি স্বরূপত পরমাত্মা হওয়ার কারণে সর্বজ্ঞ হন তো কেন তিনি সবসময়ই তাঁর পরমানন্দস্বরূপতা বা

-

মানবিক শ্রীচৈতন্য

চৈতন্যচরিত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ যে-উপাদানগুলি নিমাই পণ্ডিতকে ‘প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য’ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল

-

শ্যামসুন্দরপুর এক লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণবতীর্থ

১৭৭৩ সালে মেদিনীপুরে কর্মরত ব্রিটিশ রেসিডেন্ট এক চিঠিতে সিংহভূম জেলা সম্পর্কে বড়লাট

-

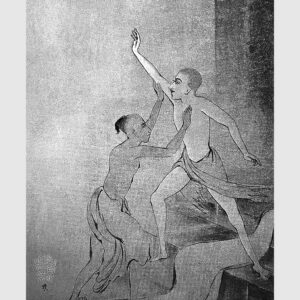

নাট্যোৎসাহী শ্রীচৈতন্যদেব

ভক্ত নরহরি চক্রবর্তী তাঁর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দশম তরঙ্গে বলেছেন—খেতুড়ির মহোৎসবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য

-

অমৃতবিন্দূপনিষৎ

জাগ্রৎ ([যে-অবস্থায় মানুষ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের জ্ঞানলাভ করে সেই] জাগরণ অবস্থায়) স্বপ্ন ([যখন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের

-

নাহং নাহং

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনসাহিত্যের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার উপদেশাবলি আলাদাভাবে বিশেষ পাওয়া যায় না,

-

অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মুক্তিপ্রসঙ্গ

অনালোকিত ইতিহাসে ভারতীয় অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল বিন্দু কাশী। কাশী স্বমহিমায় আলোকিত।

-

শিব-সান্নিধ্যে দেব ও গণ

কাশী, শুধু এই নামেই মানবহৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে ওঠে এক অনন্য আধ্যাত্মিক অনুভূতি। অতি-আধুনিকতার এই যুগেও এখানে মিশে

-

কাশীদশশ্লোকী

কাশীক্ষেত্রে ত্যজন্ দেহং দেহী নির্বাণমৃচ্ছতি।

ইতি সংশ্রূয়তে শাস্ত্রে কাশীখণ্ডে বিশেষতঃ।।১।।

তত্তু সাক্ষাৎকৃতং যেন বারাণস্যাং যথাযথম্। -

শিবলোকের পথে

শিবধাম কাশী বহুকাল হইতে সনাতন হিন্দু-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছে। ভারতের সকল তীর্থের আধ্যাত্মিক যোগ

-

-

অমৃতবিন্দূপনিষৎ

শুক্লযজুর্বেদ-এর অন্তর্গত মুক্তিকোপনিষদ-এ আছে যে, যাঁরা মুক্তির অভিলাষী তাঁদের জন্য মাণ্ডুক্যোপনিষদই যথেষ্ট; আর এই উপনিষদের শ্রবণ-মননেও যদি

-

বেদান্ত কী?

বেদান্ত কোনো সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র নয়৷ সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে কোথাও কোনো সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় না৷ বেদান্ত শব্দটি

-

কালীর আবির্ভাব ও উল্লাস

চতুর্দিকে অমানিশার নিবিড় অন্ধকার। ঘন জঙ্গল এবং ঘন অন্ধকার মিলেমিশে একাকার। মাঝে মাঝেই শ্মশানের নিস্তব্ধতা ভেদ

-

শ্রীসম্প্রদায়-সম্মত শক্তিতত্ত্ব

সনাতন ঐতিহ্যে উপাসনাকে দুটি ধারায় প্রবাহিত হতে দেখা যায়। একটি হলো ‘সোঽহম্’ ভাবের ও অপরটি ‘দাসোঽহম্’ ভাবের। সোঽহম্

-

মদালসা ও ভারতীয় নারী

যুগে যুগে ভারতীয় নারীগণ সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতিতে তাঁদের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। প্রাচীন যুগে অলোকসামান্যা সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী

-

সাতখানি ঐতিহাসিক পত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখের সম্পূর্ণ বিস্তারিত জীবনী এবং রামকৃষ্ণ সংঘের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনো রচিত হয়নি।

-

কল্প ও কল্পারম্ভ

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে (১২।১২) দেবী বলছেন : ‘শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী’—শরৎকালে বার্ষিকী অর্থাৎ প্রতি বছর মহাপূজা করা হয়ে থাকে।

-

ধ্যানের দূর্গা ও তাঁর রূপে

নবরত্নেশ্বরবচনে বলা হয়েছে—‘সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী’—সাধকদের হিতের জন্য অরূপা রূপধারণ করেছেন। আবার দেব্যাগমবচনে

-

রূপে অরূপে মহাশক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার দর্শন করেছিলেন—সুভূষিতা এক দেবী গঙ্গা থেকে উঠে এসে পূর্ণগর্ভা মূর্তি ধারণ করলেন; তারপর এক কুমার প্রসব করে

-

সৌন্দর্যরত্নাকরী

জনৈক যুবক-ভক্ত কলকাতার কোনো কলেজে পড়িবার কালে অসুস্থ হওয়ায় দীর্ঘকাল তাহার পড়াশোনা বন্ধ থাকে। মাস্টারমশাইয়ের (শ্রীম) নির্দেশে

-

যে নদী মরুপথে হারাল ধারা

‘নদী তুিম কোথা হইতে আসিতেছ?’—চিরন্তন এই প্রশ্নের উত্তরসন্ধানে যাওয়ার আগে আমরা একটু রামায়ণ এবং মহাভারত-এর নানা আখ্যানের সূত্র ধরে মানসভ্রমণ করে

-

পুথিঁচর্চার আলোকে শ্রীশ্রীচন্ডী

যখন ছাপানো বই বাংলার বাজারে আসেনি বা এলেও তা সাধারণ মানুষের ঘর পর্যন্ত পৌঁছায়নি, তখন মানুষের সাহিত্যপ্রীতি মেটানো বা ধর্মগ্রন্থ-চর্চার একমাত্র মাধ্যমই ছিল ‘পুঁথি’।

-

সংলাপে শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব

বেদকে যদি কল্পবৃক্ষ ভাবা হয়, তবে নিঃসন্দেহে তা এক জ্ঞানবৃক্ষ, আর সেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল হলো শ্রীমদ্ভাগবত। তা কি না এমনই রসপূর্ণ যে, বলা হয়েছে—সেই ‘রসমালয়ং’ বা রসভাণ্ড

-

কৈবল্যোপনিষৎ

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী।।১৪ -

কৈবল্যোপনিষৎ

হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং

বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকম্।

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং

শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্।।৫ -

কৈবল্যোপনিষৎ

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ কৈবল্যোপনিষৎকে কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শাখার অন্তর্গত বলে মনে করলেও সাধারণত এটিকে অথর্ববেদীয় উপনিষদ বলেই মনে করা হয়। বহু অণু-উপনিষদের মধ্যে কৈবল্যোপনিষৎ তার কাব্যিক ধ্বনিমাধুর্য,

-

-

নল-দময়ন্তী কাহিনি

এদিকে বিদর্ভরাজ ভীম বহু অর্থ দিয়ে দিকে দিকে শত শত ব্রাহ্মণ প্রেরণ করলেন, ঘোষণা করলেন— নল-দময়ন্তীকে সশরীরে আনতে পারলে পুরস্কারস্বরূপ এক হাজার গাভী ও একখানি গ্রাম দান করা হবে।

-

নল-দময়ন্তী কাহিনি

এদিকে বিদর্ভরাজ ভীম বহু অর্থ দিয়ে দিকে দিকে শত শত ব্রাহ্মণ প্রেরণ করলেন, ঘোষণা করলেন— নল-দময়ন্তীকে সশরীরে আনতে পারলে পুরস্কারস্বরূপ এক হাজার গাভী ও একখানি গ্রাম দান করা হবে। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা কোনো সংবাদ আনতে সক্ষম হলেন না।

-

-

কেনোপনিষৎ

‘প্রতিবোধবিদিতম্’—প্রত্যেক বোধের সঙ্গে, ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঙ্গে জ্ঞাত হয় আত্মতত্ত্ব (প্রত্যেক বুদ্ধিপ্রত্যয়ের সাক্ষিরূপে)—এই হলো ‘মতম্’, এই হলো আমাদের অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত। এই ‘প্রতিবোধবিদিতম্’-রূপে যখন [ব্রহ্ম] জ্ঞাত হন (প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তি থেকে ভিন্ন অথচ প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিরূপে ব্রহ্ম যখন জ্ঞাত) তখন [মুমুক্ষু] ‘অমৃতত্বং হি বিন্দতে’—অমৃতত্ব লাভ করেন।

-

রামলালার তুলসী

দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রে চারিপাশ যেন তৃষ্ণার্ত, পথঘাট প্রায় জনমানবশূন্য, বৃক্ষতলে ছায়াও আজ যেন বড়ই কৃপণ। বৈশাখ মাসে ভারতবর্ষের এই উত্তরপ্রদেশ অঞ্চল প্রকৃতপক্ষেই অস্থিচর্মসার বৃদ্ধ মানুষের মুখমণ্ডলের মতো রুক্ষ, শুষ্ক হইয়া ওঠে। জনহীন পথে এক বালক ক্ষুধার তাড়নায় দুয়ারে

-

আলস্য ছাড়ার উপায় এবং কর্মস্পৃহা সম্পর্কে গীতা

আলস্যবোধ আপাত সুখকর কিন্তু পরিণামে বিড়ম্বনার কারণ। জরুরি কাজ ফেলে রাখার ফলে মনস্তাপে ভুগতে হয়। অনেকেরই এই অভিজ্ঞতা। কিন্তু আলস্যের কারণ কী? দৈহিক স্থূলতা কিংবা বিশ্রামের অভাব বা ক্ষুধা-তৃষ্ণা আলস্যের কারণ হতে পারে।

-

আলস্য ছাড়ার উপায় এবং কর্মস্পৃহা সম্পর্কে গীতা

আলস্যবোধ আপাত সুখকর কিন্তু পরিণামে বিড়ম্বনার কারণ। জরুরি কাজ ফেলে রাখার ফলে মনস্তাপে ভুগতে হয়। অনেকেরই এই অভিজ্ঞতা। কিন্তু আলস্যের কারণ কী? দৈহিক স্থূলতা কিংবা বিশ্রামের অভাব বা ক্ষুধা-তৃষ্ণা আলস্যের কারণ হতে পারে।

-

-

-

দিব্যবাণী

সমগ্র জগতের জন্য সৎ চিন্তাধারা প্রবাহিত করবে। সকলকার মঙ্গল হোক, এটি রোজ প্রার্থনা করা উচিত। সকলের মঙ্গল হোক, জগতের মঙ্গল হোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল হোক—এ শুভেচ্ছা সদাসর্বদা রেখো।

-

-

-

দিব্যবাণী

…বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে—তাঁকেই আমি মা বলে ডাকছি। যিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ; যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় বলে বোধ হয়, তখন তাঁকে ‘ব্রহ্ম’ বলি। যখন ভাবি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন তখন তাঁকে আদ্যাশক্তি বলি, কালী বলি।

-

দিব্যবাণী

…বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে—তাঁকেই আমি মা বলে ডাকছি। যিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ; যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় বলে বোধ হয়, তখন তাঁকে ‘ব্রহ্ম’ বলি। যখন ভাবি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন তখন তাঁকে আদ্যাশক্তি বলি, কালী বলি।

-

ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্ : বক-যুধিষ্ঠির সংবাদ

অরণ্যের গভীরে হারিয়ে গেল মৃগ। তপস্বী ব্রাহ্মণের পক্ষে মৃগ অন্বেষণ একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু দুরন্ত মৃগের বাঁকানো শিঙের মধ্যে বেকায়দায় ঝুলে আছে ঋষির অরণি আর মন্থ।

-

ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্ : বক-যুধিষ্ঠির সংবাদ

অরণ্যের গভীরে হারিয়ে গেল মৃগ। তপস্বী ব্রাহ্মণের পক্ষে মৃগ অন্বেষণ একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু দুরন্ত মৃগের বাঁকানো শিঙের মধ্যে বেকায়দায় ঝুলে আছে ঋষির অরণি আর মন্থ।

-

অভিনবগুপ্তের শক্তিতত্ত্ব : একটি রূপরেখা

অভিনবগুপ্তের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুটি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, প্রথমটি হলো তাঁর জ্ঞানলিপ্সা আর দ্বিতীয় তাঁর মাতৃভক্তি।

-

অভিনবগুপ্তের শক্তিতত্ত্ব : একটি রূপরেখা

অভিনবগুপ্তের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুটি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, প্রথমটি হলো তাঁর জ্ঞানলিপ্সা আর দ্বিতীয় তাঁর মাতৃভক্তি।

-

বাঙালির শিবদুর্গা মঙ্গল

শিব ও দুর্গার মতো বাঙালি আর কোনো দেবদেবীকে এতখানি আপন করে নেয়নি। এই দম্পতিকে প্রায় সর্বত্র স্থাপন করেছে। মন্দির করতে না পারলে কোনো বেলগাছের তলায় জায়গা দিয়েছে

-

বাঙালির শিবদুর্গা মঙ্গল

শিব ও দুর্গার মতো বাঙালি আর কোনো দেবদেবীকে এতখানি আপন করে নেয়নি। এই দম্পতিকে প্রায় সর্বত্র স্থাপন করেছে। মন্দির করতে না পারলে কোনো বেলগাছের তলায় জায়গা দিয়েছে

-

শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ ও বিধি প্রসঙ্গে

শ্রীমদ্ভাগবত-এ ভক্তির নয়টি প্রকার বলা হয়েছে :

“শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥”১ -

শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ ও বিধি প্রসঙ্গে

শ্রীমদ্ভাগবত-এ ভক্তির নয়টি প্রকার বলা হয়েছে :

“শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥”১ -

আদর্শে স্নাপয়ামি ত্বাম্

শারদীয়া দুর্গাপূজাকে ‘মহাপূজা’ নামে অভিহিত করা হয়। কারণ মহাস্নান, পূজা, হোম ও বলিদান—এই চারটি কর্মের সমন্বয়ে মহাপূজা সিদ্ধ হয়

-

আদর্শে স্নাপয়ামি ত্বাম্

শারদীয়া দুর্গাপূজাকে ‘মহাপূজা’ নামে অভিহিত করা হয়। কারণ মহাস্নান, পূজা, হোম ও বলিদান—এই চারটি কর্মের সমন্বয়ে মহাপূজা সিদ্ধ হয়

-

সর্বতোভদ্রমণ্ডল

শাস্ত্রে পূজার অনেক প্রকার সংজ্ঞা পাওয়া যায়। ভাবনোপনিষদ-এ রয়েছে—পূজকের নিজেকে দেবতার কাছে সমর্পণ-সম্বন্ধই পূজা।

-

সর্বতোভদ্রমণ্ডল

শাস্ত্রে পূজার অনেক প্রকার সংজ্ঞা পাওয়া যায়। ভাবনোপনিষদ-এ রয়েছে—পূজকের নিজেকে দেবতার কাছে সমর্পণ-সম্বন্ধই পূজা।

-

বেদ বিভাজন : কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড

চিরায়ত কাল থেকে এই জগতে জীবনচর্যার দুটি ধারা বহমান, যার একটি ধর্মবিশ্বাসের এবং অপরটি ধর্মনিরপেক্ষতার।

-

বেদ বিভাজন : কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড

চিরায়ত কাল থেকে এই জগতে জীবনচর্যার দুটি ধারা বহমান, যার একটি ধর্মবিশ্বাসের এবং অপরটি ধর্মনিরপেক্ষতার।

-

ভীষণা-মধুরা

মেঘ জমিয়াছে ঈশান কোণে। চতুর্দিকে নামিয়া আসিল অন্ধকার। কী এক আসন্ন তাণ্ডবের অপেক্ষায় প্রকৃতি আজ নিথর! আচম্বিতে তুমুল ঝঞ্ঝাবাত-সহ ভারি বর্ষণ শুরু হইল।

-

ভীষণা-মধুরা

মেঘ জমিয়াছে ঈশান কোণে। চতুর্দিকে নামিয়া আসিল অন্ধকার। কী এক আসন্ন তাণ্ডবের অপেক্ষায় প্রকৃতি আজ নিথর! আচম্বিতে তুমুল ঝঞ্ঝাবাত-সহ ভারি বর্ষণ শুরু হইল।

-

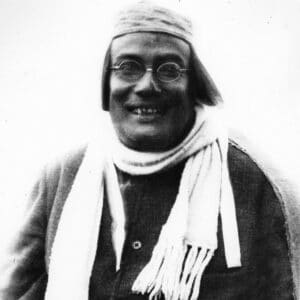

স্বামী বিরজানন্দের একটি স্মৃতি

বেলুড় মঠ, ১৯৫০ সাল। তখন আমি স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের সেবক।

-

-

-

-