প্রথম কথা হচ্ছে, আধ্যাত্মিকতা আমাদের মূল সুর কি না এই নিয়েই লোকের মনে এখনো সন্দেহ আছে।

[স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পূর্তিতে ভবিষ্যৎ ভারতের রূপরেখা নির্মাণে নানান আলোচনা হচ্ছে। ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্ন স্বামী বিবেকানন্দ দেখেছিলেন এবং আমাদের সামনে সেই রূপটি অতি স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি চাইতেন ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে তুলতে আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তিনি বিশ্বাস করতেন ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে উঠবে আদর্শ মানুষের হাত দিয়ে। সেজন্য আগে নিজেদের তৈরি করা উচিত। আদর্শ মানুষ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলছেন : “আমরা এমন মানুষ দেখিতে চাই, যিনি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিয়াছেন… উদারহৃদয়, উন্নতমনা (কর্মে নিপুণ)। প্রয়োজন এইরূপ ব্যক্তির, যাঁহার অন্তঃকরণ জগতের দুঃখকষ্ট তীব্রভাবে অনুভব করে।… আর (আমরা চাই) এমন মানুষ, যিনি যে শুধু অনুভব করিতে পারেন তাহা নয়, পরন্তু বস্তুনিচয়ের অর্থ ধরিতে পারেন, যিনি প্রকৃতি এবং বুদ্ধির মর্মস্থলে গভীরভাবে ডুব দেন। (আমাদের দরকার) এমন মানুষের, যিনি সেখানেও থামেন না, (কিন্তু) যিনি (সেই অনুভবকে বাস্তব কর্মে) রূপায়িত করিতে ইচ্ছুক। মস্তিষ্ক, হৃদয় এবং হাত—এই তিনটির এইপ্রকার সমন্বয় আমাদের কাম্য।”অর্থাৎ স্বামীজীর আদর্শ মানুষেরা হবেন হৃদয়বান, কর্মঠ, চিন্তাশীল ও শক্তিশালী। স্বামীজী চেয়েছিলেন এইরকম আদর্শ মানুষদের মাধ্যমে আদর্শ সমাজ ও দেশ গড়ে উঠবে। এবিষয়ে তিনটি দিক গুরুত্বপূর্ণ—আমাদের হৃদয়ের প্রসারতা, কর্মকুশলতা ও মনের বিকাশসাধন। এই তিনটি জায়গা আগামী ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা নিতে পারে। আমরা এই জায়গাগুলোকেই ধরার চেষ্টা করেছি। পৌঁছে গিয়েছিলাম তিনজনের কাছে। একজন সন্ন্যাসী—তিনি সুদূর আমেরিকায় রয়েছেন। তাঁর কাছে আগামী ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে কীভাবে আমাদের মনকে আমরা তৈরি করব, মানসিক জায়গাটাকে আরো সুদৃঢ় করতে পারি—সেই প্রেক্ষিতে জেনেছি। একজনের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম, যিনি রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলের সঙ্গে বহুদিন ধরে যুক্ত ছিলেন শিক্ষক হিসাবে—তাঁর কাছ থেকে শুনেছি স্বামীজীর বলা ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে হৃদয়ের প্রয়োগের কথা। আরেকজন যুবক, যিনি স্বামীজীর ভাব নিয়ে আগামী ভারতের জন্য যুবক-যুবতীদের তৈরি করার মহতী প্রচেষ্টা করছেন; যাতে তারা ভবিষ্যৎ ভারতের আদর্শ নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। এই সম্পর্কিত তাঁদের ভাবনাগুলোকে আমরা এখানে একত্রিত করার চেষ্টা করেছি।—সম্পাদক] স্বামী বিবেকানন্দের কথায় আমরা পাই,...

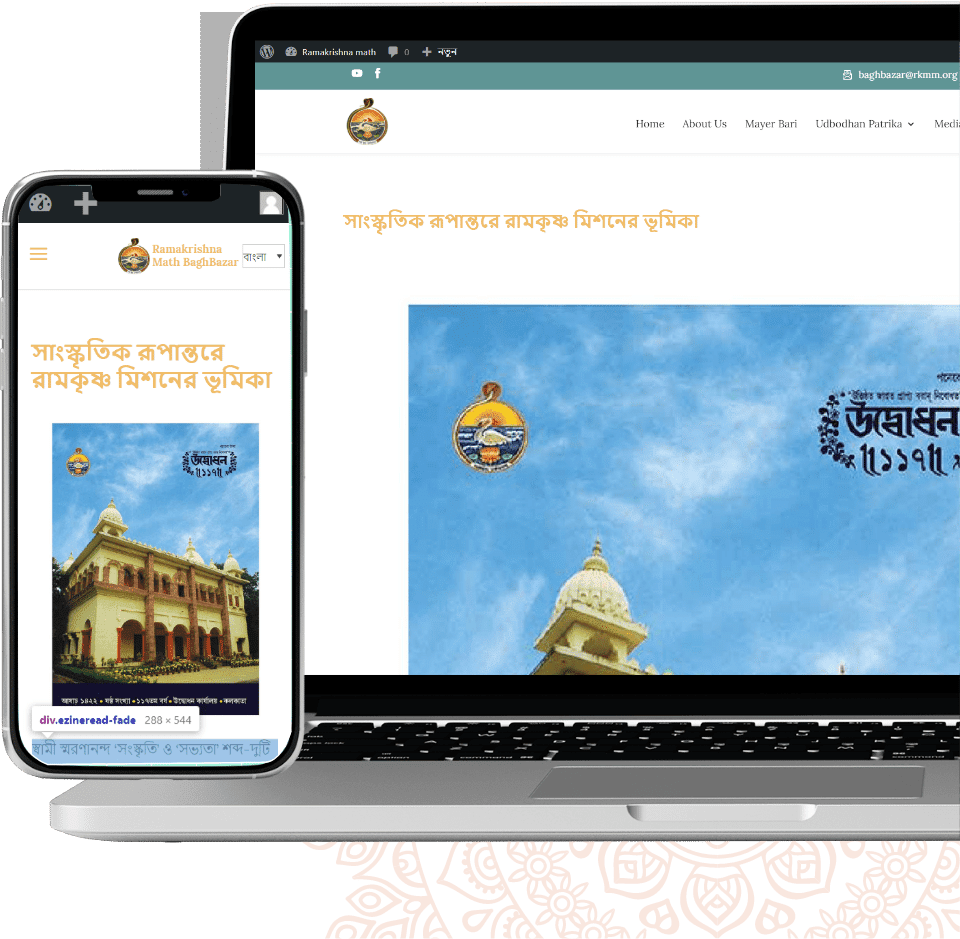

Read the Digital Edition of Udbodhan online!

Subscribe Now to continue reading

₹100/year

Start Digital SubscriptionAlready Subscribed? Sign in