শিব ও দুর্গার মতো বাঙালি আর কোনো দেবদেবীকে এতখানি আপন করে নেয়নি। এই দম্পতিকে প্রায় সর্বত্র স্থাপন করেছে। মন্দির করতে না পারলে কোনো বেলগাছের তলায় জায়গা দিয়েছে

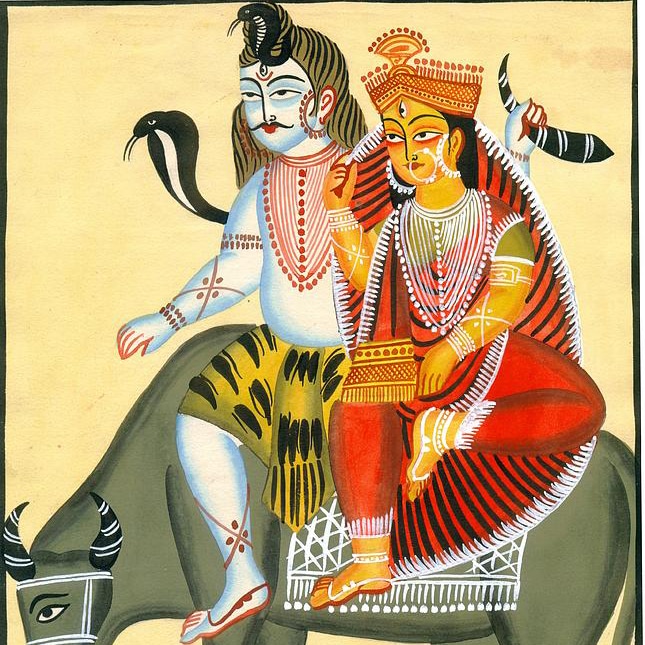

শিব ও দুর্গার মতো বাঙালি আর কোনো দেবদেবীকে এতখানি আপন করে নেয়নি। এই দম্পতিকে প্রায় সর্বত্র স্থাপন করেছে। মন্দির করতে না পারলে কোনো বেলগাছের তলায় জায়গা দিয়েছে। গাছের পাতা প্রাকৃতিক নিয়মে শিবলিঙ্গের ওপর ঝরে পড়েছে। কখনো আবার বেলফল নিজে থেকে পড়ে দেবতার অর্ঘ্য হয়ে উঠেছে। তারপর একসময়ে বেলতলা ও মন্দির থেকে পর্বতের দেবদম্পতি বাংলার ঘর-সংসারেও ঢুকে পড়েছে। বাঙালি ছেলেরা কেউ শিব, হর, মহাদেব, মহেশ্বর, শান্তিনাথ, ভোলানাথ, শম্ভুনাথ, বিশ্বনাথ, তারকনাথ আর মেয়েরা পার্বতী, গৌরী, উমা, চণ্ডী, অভয়া, দুর্গা প্রমুখ। বাঙালি মায়েদের জামাতার চেয়ে কন্যাটির প্রতি টান একটু বেশি। তাই মূল নামের সঙ্গে চরণ, পদ, প্রসাদ, প্রসন্ন ইত্যাদি যোগ করে দুর্গাপ্রসাদ, পার্বতীচরণ, গৌরীপ্রসন্ন ইত্যাদি পুংলিঙ্গ শব্দের নির্মাণ। এমনকী শিব বা বিশ্বনাথ বললে যা সরাসরি কৈলাসপতির কাছে পৌঁছে দেয়, তাকে বদল করে উমাপতি, গিরিজাপতি করেছে। যেন কৈলাসের নৃপতির চেয়ে উমার পতি হওয়া বাঙালি গৃহস্থের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ! নৃপতি শাসন করে, কিন্তু পতি পালন করে। ‘পালন’ শব্দের একটি অর্থ হলো ভরণ-পোষণ, আরেকটি অর্থ হচ্ছে মান্যকরণ বা নিষ্পাদন। দক্ষকন্যার আত্মাহুতিতে যে-শিব তাণ্ডব চালান তিনি পোষক, আর হিমাদ্রিদুহিতার ইচ্ছায় যে-শিব ত্রিশূলটিকে লাঙল করে কৃষিকর্ম করেন তিনি নিষ্পাদক। হিমালয়কন্যা পার্বতী আর কৈলাসরাজ হরের বাঙালিকরণ কবে থেকে শুরু হলো তা আঁক কষে বলা কঠিন। বাঙালি সমাজ ও সংসারের হাজার-বারোশো বছরের ইতিহাসে তা কোথাও পুঙ্খানুপুঙ্খ নথিবদ্ধ নেই। তবে বাংলা কাব্যে সাতশো বছরেরও আগে শিব ও দুর্গার বাঙালিকরণ ঘটে যায়। মধ্যযুগের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর জন্ম আনুমানিক ১৫২২ থেকে ১৫২৪ সালের মধ্যে আর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল ১৫৪৯ থেকে ১৫৫৬ সাল। কাব্যটিতে একটি বন্দনা অংশ এবং তিনটি পৃথক কাহিনিখণ্ড আছে। কাহিনির প্রথমটি দেবখণ্ড—যেখানে মূল চরিত্রগুলি হলো সতী, গৌরী, মেনকা এবং শিব। দ্বিতীয়টি আখেটিক বা ব্যাধখণ্ড—যেখানে কালকেতু, ফুল্লরা এবং দেবী অভয়ার কাহিনি মেলে। বণিকখণ্ডে ধনপতি, লহনা, খুল্লনা এবং দেবী চণ্ডী মূল চরিত্র। এই যে কৈলাসবাসিনী দেবী, তাঁর দৈনন্দিন জীবনের এক চমৎকার ছবি মেলে...

Read the Digital Edition of Udbodhan online!

Subscribe Now to continue reading

₹100/year

Start Digital SubscriptionAlready Subscribed? Sign in