‘প্রতিবোধবিদিতম্’—প্রত্যেক বোধের সঙ্গে, ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঙ্গে জ্ঞাত হয় আত্মতত্ত্ব (প্রত্যেক বুদ্ধিপ্রত্যয়ের সাক্ষিরূপে)—এই হলো ‘মতম্’, এই হলো আমাদের অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত।

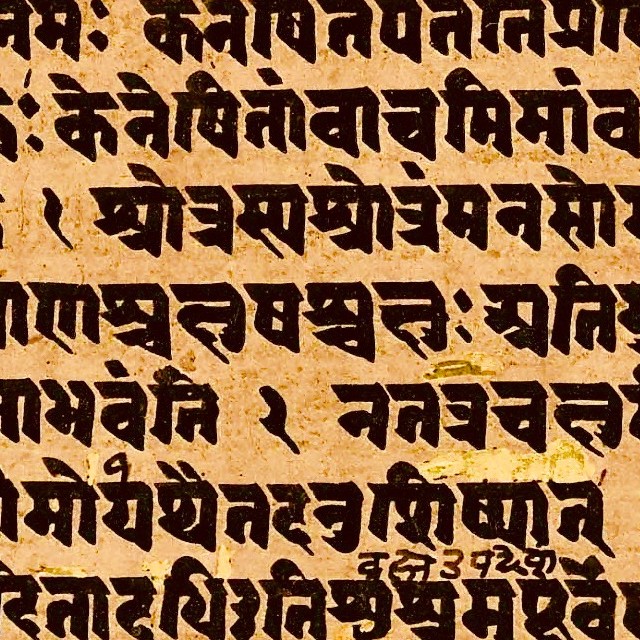

।।১৮।।আত্মজ্ঞান লাভের উপায়প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্।।২।৪।। অন্বয়—[জ্ঞানীদেরও নিকট যদি ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত থাকেন, তবে জ্ঞানী ও জ্ঞানহীনে প্রভেদ কী? বিশেষত ‘জ্ঞানীর নিকট অজ্ঞাত’—এ তো স্ববিরোধী কথা। এইরূপ আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য শ্রুতি বলছেন—] প্রতিবোধবিদিতম্ (প্রত্যেক বোধে বা বুদ্ধিপ্রত্যয়ে ব্রহ্ম সাক্ষিরূপে অনুভূত বা বিদিত হন; সেই প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশক ব্রহ্মকে বুদ্ধিবৃত্তি থেকে পৃথগ্ভাবে জানাই) মতম্ (যথার্থ জ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান) হি (কেননা [ঐ জ্ঞানের ফলেই মুমুক্ষু]) অমৃতত্বম্ (মুক্তি, স্বরূপাবস্থান) বিন্দতে (লাভ করেন)। [উক্ত আত্মবিদ্যা দ্বারা কীরূপে অমৃতত্ব লাভ হয়?]—[যেহেতু মুমুক্ষু] আত্মনা (আত্মস্বরূপের দ্বারাই) বীর্যং (সামর্থ্য, অমৃতত্বলাভের যোগ্যতা) বিন্দতে (লাভ করেন), [সুতরাং] বিদ্যয়া (আত্মজ্ঞানের দ্বারা) [সে] অমৃতম্ (অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ) বিন্দতে (লাভ করেন)। মূলানুবাদ—যখন বুদ্ধি-বৃত্তিসমূহের আত্মারূপে ব্রহ্ম বিদিত হন, তখনি প্রকৃত জ্ঞান হলো, কেননা উক্ত জ্ঞানের ফলে মোক্ষলাভ হয়। কেবল আত্মার শরণ নিলেই অমৃতত্বলাভের যোগ্যতা হয় (অন্যরূপে হয় না), এজন্যই আত্মবিদ্যার ফলে মুক্তিলাভ ঘটে। ব্যাখ্যা—‘প্রতিবোধবিদিতম্’—প্রত্যেক বোধের সঙ্গে, ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঙ্গে জ্ঞাত হয় আত্মতত্ত্ব (প্রত্যেক বুদ্ধিপ্রত্যয়ের সাক্ষিরূপে)—এই হলো ‘মতম্’, এই হলো আমাদের অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত। এই ‘প্রতিবোধবিদিতম্’-রূপে যখন [ব্রহ্ম] জ্ঞাত হন (প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তি থেকে ভিন্ন অথচ প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিরূপে ব্রহ্ম যখন জ্ঞাত) তখন [মুমুক্ষু] ‘অমৃতত্বং হি বিন্দতে’—অমৃতত্ব লাভ করেন। মুমুক্ষু ‘আত্মনা বিন্দতে বীর্যম্’—আত্মার দ্বারাই বীর্য, বল অর্থাৎ অমৃতত্বলাভের যোগ্যতা লাভ করে (অন্য কোনো উপায়ে নয়)। সুতরাং ‘বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্’—[আত্মবিষয়ক] বিদ্যার দ্বারাই সে অমৃত লাভ করে, অমরত্ব লাভ করে। ‘প্রতিবোধবিদিতম্’-এর অর্থ শাঙ্করভাষ্য—অবিজ্ঞাতং বিজানতামিত্যবধৃতম্। যদি ব্রহ্মাত্যন্তমেবাবিজ্ঞাতং, লৌকিকানাং ব্রহ্মবিদাং চাবিশেষঃ প্রাপ্তঃ। ‘অবিজ্ঞাতং বিজানতামি’তি চ পরস্পরবিরুদ্ধম্। কথং তু তদ্ব্রহ্ম সম্যগ্বিদিতং ভবতীত্যেবমর্থমাহ- প্রতিবোধবিদিতং বোধং বোধং প্রতি বিদিতম্। বোধশব্দেন বৌদ্ধাঃ প্রত্যয়া উচ্যন্তে। সর্বে প্রত্যয়া বিষয়ীভবন্তি যস্য স আত্মা সর্ববোধান্ প্রতিবুধ্যতে, সর্বপ্রত্যয়দর্শী চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্রঃ প্রত্যয়ৈরেব প্রত্যয়েষ্ববিশিষ্টতয়া লক্ষ্যতে। নান্যদ্দ্বারমাত্মনো বিজ্ঞানায়। ব্যাখ্যা—‘অবিজ্ঞাতং বিজানতামিত্যবধৃতম্’—‘অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্’-এর দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যে, যারা বলে ব্রহ্মকে জেনেছি তারা জানে না। ‘যদি ব্রহ্ম অত্যন্তমেব অবিজ্ঞাতম্’—যদি ব্রহ্ম একান্তই অজ্ঞাত হন, তাহলে ‘লৌকিকানাং ব্রহ্মবিদাং চ অবিশেষঃ প্রাপ্তঃ’—লৌকিক অর্থাৎ সাধারণ মানুষ আর ব্রহ্মজ্ঞের...

Read the Digital Edition of Udbodhan online!

Subscribe Now to continue reading

₹100/year

Start Digital SubscriptionAlready Subscribed? Sign in